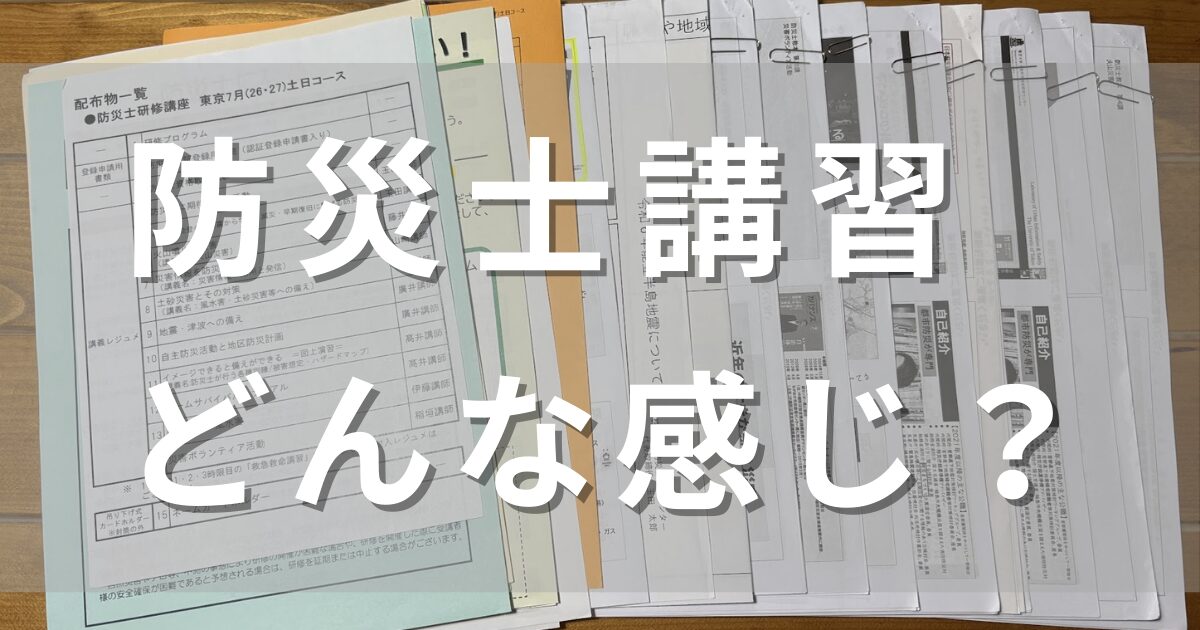

防災士の資格を取るために必要な2日間の「防災士講習」

でも、実際にどんな内容なのか、気になりますよね?

「2日間ずっと座学?眠くならない?」「救命救急って何やるの?」「試験って難しいのかな…?」

この記事では、2025年7月に九段下の防災士研修センターで実際に講習を受けた筆者が、講習の内容や流れ、試験の雰囲気までをお伝えします。

これから受講する方にとって、ちょっとでも不安が減るように。「こんな感じなんだ」とイメージがつかめる内容になっていれば嬉しいです。

講習内容について

スケジュールについて(1日目・2日目共通)

防災士講習は、朝8:55から受付開始、終わるのは18:30頃までの長丁場です。2日目の最後に試験があるため、試験が終わった人から順に退席となります。

1日目・2日目ともに、最初の20分(9:10~9:30)はオリエンテーションや試験に関する説明などがあり、そこから本格的な講義がスタート。

お昼休憩は60分あります。(1日目は12:50~、2日目は11:40~でした)

また、各講義の合間に10分間の休憩も設けられています。

また、防災士講習では2日間で合計14時限の講義が行われました。このうち、2日目の最後の1時限は試験の時間です。

1日目は午前中いっぱい「救急救命」の実習がありますので、休憩はありませんでした。

※スケジュールは変更となる場合があります。正確な情報は、事前に送付される「受講案内」などの資料をご確認ください。

どんなテーマの講義がある?

まず最初にお伝えしておきたいのは、この講習は「試験対策講座」ではないということ。

試験はあくまで防災教本から出題されるため、講義の内容=出題範囲、ではありません。

内容は非常に幅広く、たとえば「地震」「津波」「火山災害」「土砂災害」「台風」など、災害の種類ごとにお話を聞くことができます。具体的には、「避難情報の活用方法」「いざ避難指示が出た時に避難できるのか」「SNSで広まるデマについて」「避難所のリアル」「ボランティアについて」など。

講義で使われるスライドは、同じものをコピーして配布してもらえます。話を聞きながら、余白にメモを取ったり、マークしたりできます。ただ、白黒印刷なので蛍光ペンがあると後から見返しやすいと感じました。

印象的だった講義内容:避難指示レベルの話

講師の先生が見せてくれたのは、ある豪雨災害の写真。まずは、避難レベル4が出された直後の様子。

道路に少し水たまりができているだけで、「本当に今、避難すべきなの?」と思うような光景でした。

しかし、そのたった1時間後の写真では、濁流が押し寄せ、道路は完全に川のように。もう、避難しようにも外に出られない状態でした。どちらも「レベル4」ですが、判断の“遅れ”が命取りになることを、写真で突きつけられた瞬間でした。

もし自分だったら、ちゃんと避難できただろうか?「なんとかなる」と思って、動かずにいたんじゃないか?

考えさせられました。休憩中に隣の席の方とも、思わずその話題になりました。

印象的だった講義内容:防災は“みんな同じ”じゃない

もうひとつ、強く印象に残ったのは「誰にでも当てはまる防災は存在しない」という言葉でした。

住んでいる場所、住居の構造、家族構成、通勤・通学経路、地域の地形、すべてが違う私たちにとって、備えるべき災害も、取るべき行動も当然バラバラです。

たとえば、海に近い人がまず備えるべきは「津波」ですが、山あいの地域に住んでいる人にとっては「土砂災害」の方が脅威かもしれません。あるいは、都市部のマンションに住んでいる人と、郊外の一戸建てに住む人でも「停電時に困るもの」「避難所までの距離」は全然違います。

考えてみれば当然のことなのですが、「テレビで言っていたから」「この防災リュックが良いと聞いたから」―そうやって、なんとなく安心した気になっていました。自分はどんなリスクにさらされているのかまで考えたことがあっただろうか?と、はっとさせられました。

印象的だった講義内容:避難後のこと

災害なんて、本当は来てほしくありません。でも、もし来てしまったら。その「あと」のことも、考えておかなくてはいけません。

避難所の様子について、私はニュース番組で見る程度の知識しかありませんでした。でも今回の講義では、実際の避難所の様子を聞いたり、避難所での生活のリアルな写真を見ることができました。

たとえば、引っ越したばかりで地域に知り合いがいなかった方の話。高齢者の方の話。

災害から逃れてきたのに、「こんな生活が続くなら、早くお父さんのところへ逝きたい」そう言っていたおばあちゃんの話が、胸に残っています。避難所でそれぞれが「できること」を持ち寄り、自然と生まれた新しいコミュニティ。その中でおばあちゃんはこう言ったそうです。「今の若いもんは、草餅も作れないのか。こりゃ、長生きしなきゃな。」その言葉に、思わず微笑んでしまったと同時に、涙がこぼれそうになりました。

どこかで、「避難所に行けば何とかなる」「政府がなんとかしてくれる」そんな漠然としたイメージを持っていた自分がいました。でも実際は自分たちで運営していかなければならないという事を実感しました。

実際に手を動かすワークもありました

聴くだけの講義ではありません。実際に手を動かして考えるワークも行われました。

設定は、「あなたが最近引っ越してきた町」。その町の地図を見ながら、いろいろな情報を色分けしながら書き込んでいきます。

たとえば「避難所はどこ?」「要配慮者はどこに住んでいる?」「消防署や病院の場所は?」「川や海は?」「鉄道は?」実際にペンで色分けして書きこんでいきます。

どんな危険が潜んでいるのかを考えましたが、印象的だったのは他の方の視点にハッとさせられたこと。

「そのリスク、私は全然気づいてなかった…」ということがいくつもあり、新たな気づきと視点をたくさん得られた時間でした。

救急救命・AEDはどうだった?

救命救急の講習は、車の運転免許を取得したときに一度経験があります。とはいえ、それからわずか3年ほどしか経っていないのに、内容はほとんど覚えていませんでした。

今回、改めて学べることはとてもありがたかった一方で、「人形相手とはいえ、みんなの前でやるのはちょっと恥ずかしいかも…」そんな気持ちがあったのも正直なところです。

ですが実際には、それぞれの机の前で「あっぱくんライト」というキットを使って行う形式。他の人の視線を気にせず、しかも順番待ちもないため、何度でも練習できました。

この「あっぱくんライト」は、適切な強さで圧迫ができると音が鳴る仕組み。最初はなかなか鳴らず、「こんなに強く押すの!?」と驚きました。また、AEDパッドの貼る位置は「シートベルトのイメージで」と教えていただき、これなら忘れにくいと感じました。

印象的だったのは、講師の方が紹介してくれたAEDの覚え方。「AEDの略は、安心です!遠慮なく!どうぞ!」という言葉に、会場もクスッと笑いが起きましたが、躊躇なく誰でも使っていいんだと実感できました。

何度も練習できたおかげで、胸骨圧迫やAEDの使い方への不安がぐっと減りました。

教えてもらったAEDマップのアプリは、講習後すぐにスマホにインストールしました。「実際にその場に居合わせたら、迷わずAEDを使おう」という気持ちになれました。

「眠くならないかな…」と思っていたけど

朝9時から夕方18時半まで、丸2日間ほぼみっちり講義。眠くならないかなと心配でした。実際に受講した感想は、あっという間の2日間でした。

救急救命の実習や、地図を使ったワークなど、聞くだけじゃない参加型の内容も多かったからです。

さらに登壇する講師の先生方が、みなさん本当に話がうまい。「もう1時間経ったの?」と驚くくらい。もっと話を聞きたいと思った講義もいくつかありました。

試験について

問題数・時間・形式

形式:マークシート方式

問題数:全30問

制限時間:60分

合格ライン:80%以上(=24問以上正解)

結果通知:およそ2週間後(何日に送付されるか案内があります)

時間は、2日目の7時限目(17:30~)に実施されました。

6時限目が終わったあとに約20分間の空き時間があるので、防災士教本を見ながら最終チェックができました。

事前に、見返しておくといいですよといったポイントの案内もありました。

試験は早く解き終わったら提出して自由退席OK。実際、20~30分ほどで退席される方も多く、私は最後まで見直してから提出しました。

なお、試験問題の持ち帰りは不可です。

試験の難易度

難易度はそれほど高くありません。

事前に送られてくる防災士教本を読み、同封の問題集に一通り目を通しておけば、十分対応できます。私は「これ、どっちだっけ…?」と迷った問題が2問ほどありましたが、それ以外は落ち着いて解けました。

まとめ

「防災士」って、なんだかお堅いし、自分には関係ないって思っていました。

実際、私も最初は「自分にできるかな?」「6万円はちょっと高いな…」と迷っていました。でも、思い切って受けてみて、本当に良かったと思います。

防災への関心は高いつもりでしたが、考えを改めさせられることがたくさんありました。

それまでは「自分と家族を守ること」しか意識していませんでしたが、今では「地域全体で意識を高めていくこと」の大切さを感じています。

ちなみに、帰る時間は人それぞれバラバラなので、もし隣の方と仲良くなったら、連絡先の交換は早めにしておくのがおすすめです。

この記事が、これから受講を考えている方の参考になればうれしいです。

コメント